��Ϫ���(qu��n)�������YӍƽ�_ / �Ї���ý�w�ط����Ӱ����T��

��Ϫ���(qu��n)�������YӍƽ�_ / �Ї���ý�w�ط����Ӱ����T��

��Ϫ�W(w��ng)�ػ��|�����ŬF(xi��n)�� | 2022-8-4 16:49| ��Ҫ����

��ԭ��(bi��o)�}����ǰ�ཨ����Ԫ���U������

������ꖹų��dʢ�˽�ǧ��

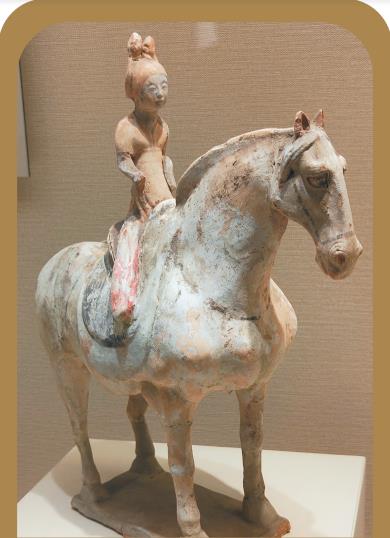

�����Ʋ��LŮ�T�Rٸ,��

������������,��

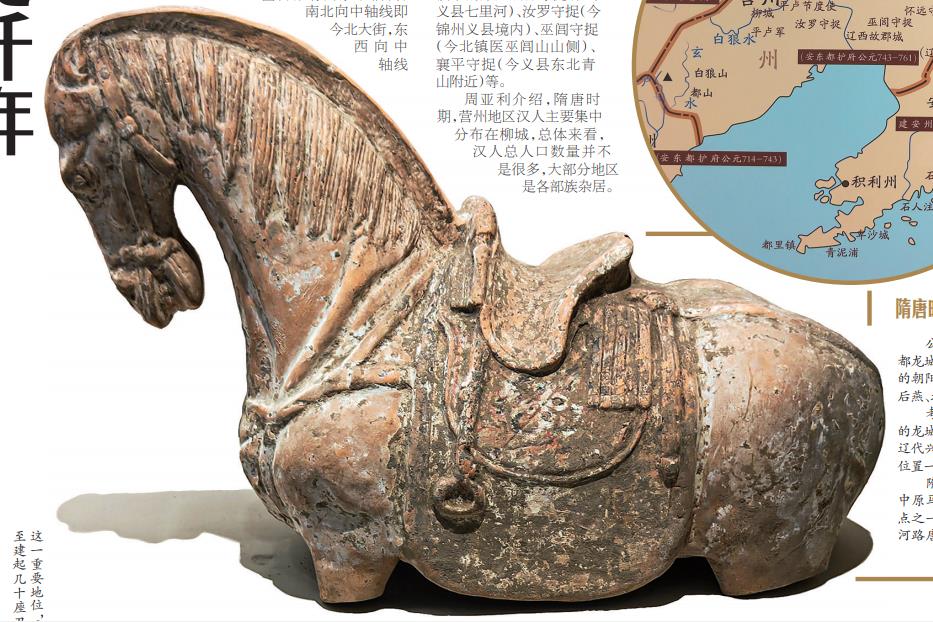

�����ƴ�����ٸ��

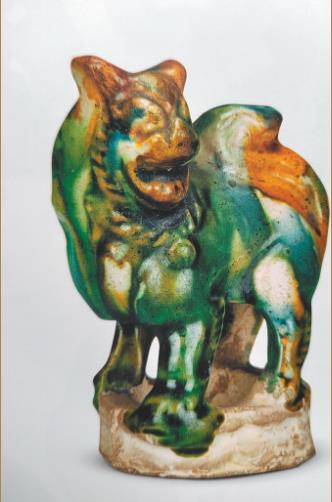

�����ƴ������B��ٸ,��

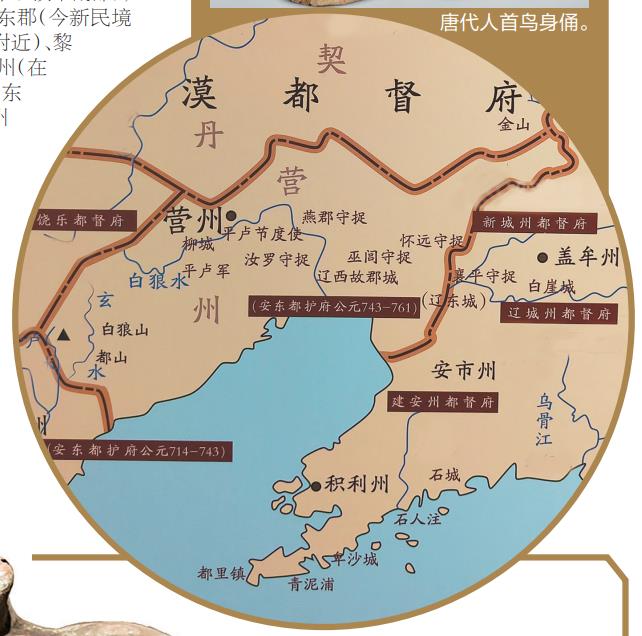

�������ƕr�ڠI��ʾ��D

������Ԫ342��,��ǰ�ཨ�����ǣ����ą^(q��)���ڽ���ij�ꖱ���һ��,��ǰ��,������,������Զ����ڴ�,�� ���Űl(f��)�F(xi��n)���ġ����ࡱ�����ǵ���������,���ٵ��|���d�и�,���ųǵĺ���λ��һֱ�]��׃���� ���ƕr�ڣ��I������ԭ�Rƥ����Ҫ�Q(m��o)���c֮һ,���ψD�鳯��S��·��Ĺ���������R,��

��������ӛ�� ���r�E �IJ��z

������ Ҫ

������ǰ��Ľ�ݰ����������_ʼ�����|���O(sh��)���d�и�,���ڌ���ǧ��ĕr�g��,������@���ų�һֱ�ǖ|���Ľ�ͨ�м~���Ļ��������ġ����ƕr��,������������ʮ���l(w��i)�ǁ����l(w��i)�@һ߅�P(gu��n)���(zh��n),�����о���ָ��������ښvʷ���@һ��Ҫ��λ,���ǝh��۵춨��,��

�����h��������ū��ۡ��_ʼ��(j��ng)�I�|��

�����ĝh���������ࡱ���ٵ�����,���|��,������ڹŴ�һֱ���|���^(q��)�������Ļ���������Ρ���(j��ng)��,���Ļ�����֮һ,��Ҳ�ǽz�I֮·��һ����Ҫ�Ęм~��

����1979��,����ꖿhԬ�_�Ӵ�l(f��)�F(xi��n)�h�������zַ,�����˳�ַ�⣬���Ź�����߀�ڸ����l(f��)�F(xi��n)�˰�������(zh��n)��,���؝h�r�ڵ�Ĺ��,���������������k����ԭ���ΌO��ƽ���Vӛ�ߣ�����ַ�|�������ǵ�Ĺ��^(q��)���Ĵ���������,���v����Ĺ���г���,�����O��ƽ����f,�������Ǟ����h�|�����ٿh,���|�h�r����������(j��)����κ�r�U��,�,�������r�ڣ��ڽ���ij���б���λ��������,�����ƕr�ڸ����Ǟ�����,�����@�����Ǻ͝h�������Dz���һ���£�����λ��Ҳ��ͬ,�,���

���������vʷ�W(xu��)��,��������W(xu��)�����_���J(r��n)�飬�ڝh��,�����DZ����L��,���ɞ���ԭ�����|��߅�������ij��У��ǝh���_�������ĽY(ji��)��,�����������ƕr�ڰl(f��)չ�ɞ��Ļ��������ĵ춨�˻��A(ch��),��

�����h��ەr�ڣ���(j��ng)�^�״������Ľ�(j��ng)�I,���h���_ʼ�ں���ū�đ�(zh��n)����ռ��(j��)��(y��u)��,�����������h��������ū�ұۡ�,���Z�غ�������,���O(sh��)�ú����Ŀ����_���ˡ��z�I֮·��,���ږ|����߅�����|�|�^(q��),���h��������ū��ۡ����Տ�(f��)�|��,���O(sh��)������,����Ͷ������ū�Ğ������r�������л��Гᣬʹ�����c��ū�P(gu��n)ϵ���h(yu��n),�����˖|�h����,������ū���r�������������Ǟ�м~�ġ���ԭ�z�I֮·��Ҳ�_ʼ��u�dʢ,��

�����S������,���r���c�h�����P(gu��n)ϵ��u��Ǣ��Խ��Խ��Ğ����˺��r�����M���L�ǵ^(q��)����,����������ԭ�����κ��Ļ�����Ϥ,���v��(j��ng)�˝h���ĸ����κ�x�Ļ�y�������l(f��)չ����,����ʮ�����r�ڷQ�۱�������Ľ���r����������(qu��n),���ڽ���ij�������Ą�(chu��ng)�����ǣ������Q��,������,�������ԇ������ݳ��F(xi��n)�ښvʷ�����_�ϡ�

�������ƕr�����|���O(sh��)���I��,������������,����������,����H,�����f�Ȳ����Լ������ĸ߾���,��ͻ��,����������I�ݵķ��A�۾��ڴ�,���@Щ����������ԭ�Ļ�Ӱ푣���Ľ�A�L(f��ng),�������W(xu��)��(x��)�h�Ļ�,�����������͵���������������������������I(l��ng)���֮��,���漮����,��ϲ�x���h�������丸����Т,�����K�ʲ������ҡ�,����ĵľ�����ҵ�Т������ƽ������ʷ֮�y���^����,�����������Ҫ����,���Ƴ�ĩ�꣬�ڠI��߀��һ��������,�������|̫��Ү�ɰ����C�ĵܵܵ���,������ͨ�h�Z�͝h�֣��ԝh�ֿ���ƫ�Ԟ���A(ch��)��(chu��ng)������������,��

�������ƕr��,��������߅�O(sh��)���ÿh

������Ԫ342�꣬ǰ��������,�����ą^(q��)���ڽ���ij�ꖱ���,��ǰ�ࡢ����,�����ࣨʷ�Q�����ࡱ���Զ����ڴ�,�����Űl(f��)�F(xi��n),���ġ����ࡱ���|��,���ųǵĺ���λ��һֱ�]��׃����

��������в����^�о��T�܁������Vӛ��,����ǰ���d�������ԁ�,���@���ųnjҽ�(j��ng)��(zh��n)��ϴ�٣��ֶ���ؽ�,�����ƕr��,����������I���������|��߅�P(gu��n)���(zh��n),���������M���˴�Ҏ(gu��)ģ������,�������v�r3��,������ʷ֮�y���Ժ�,������ռ��(j��)������,��������u�ďU��

���������|������,��Ү�ɰ����C�ڴ��O(sh��)������,���ֽ�(j��ng)�^�����꣬�@�����u���s����,���������d�и�,��

�����܁����f��������(j��)ʷ��ӛ�d�Ϳ��Űl(f��)��ꖹų���Ҫ�֞���Ǻ̓�(n��i)��,����(n��i)��ǵijlj�,�����T����·�Ȼ��A(ch��)�O(sh��)ʩ����,�����й��ܷօ^(q��)��(w��n)��������,����

�����ڳ�����ϳǵ�������,�����Űl(f��)�����(sh��)���ϱ���ĺ����lj�,���W(xu��)���J(r��n)�飬�@�dz�ꖹų������IJ��ֳlj��zַ,���������һ���ǹų����T,���ɳlj��ͳ��Tλ�ÿ��Կ����ų��Ѓɗl���S�����ϱ������S�������,���|�������S�����I��·,������߀�l(f��)�F(xi��n),�������ࡱ�����ƕr��,�����ڹųDZ����ă�(n��i)��һֱ���v��ʹ�ã�ֱ���|��,���U����(n��i)��,����ͨ��lj��ı��T�����T���γ���һ�l؞��ȫ�ǵ����S��,��Ԫ���r�U��,��

����ֵ��һ����ǣ����ƕr��,�����Dz����džΪ����ڵ�,���������܇�߀���˱����С��һ�ijǡ��峯���Ƴ�ǰ��,�����岿�伊���l(f��)���w��I�ݵ^(q��),������������ȡ�Ą�B(t��i)��,����֮�O(sh��)���ÿh���������I(l��ng)��̫��,����ʷ,���@Щ���е��˿��^�٣��H��һ���ّ�,��Ҏ(gu��)ģҲ�^С,��߀��һЩ��܊��,���鱣�l(w��i)���Ƕ���,��

�����Г�(j��)�ɲ�������ݣ��s�ڽ�ꖖ|�������o�ӿh�����\�ݾ���(n��i)��,�����h(yu��n)�h���ڽ��(zh��n)���ϲ���,��������x�h����Ӹ��������|�|����������(n��i)��,����ƽ������ꖖ|����ɽ������,�����ݣ�����Դ����ʮ���ﱤ�������ݣ��ڽ�ꖱ���,�����ݣ��ڽ�ꖖ|����,���r�ݣ��ڽ�������������ݣ����������ľ�^�����(zh��n)��,��

�����I�ݾ���(n��i)��܊��,���Q�顰��������,�����h(yu��n)�������(zh��n)���ϲ���,��������ڽ��x�h����ӣ������_�������\���x�h����(n��i)��,������������(zh��n)�t(y��)���ɽɽ��(c��)��,����ƽ�������x�h�|����ɽ�������ȡ�

�����܁�����B,�����ƕr��,���I�ݵ^(q��)�h����Ҫ���зֲ������ǣ����w����,���h�˿�?c��)˿ڔ?sh��)�������Ǻܶ�,���ֵ^(q��)�Ǹ������s�ӡ�

�����������ںϴ��M�ֹ��I(y��)�l(f��)չ

�������������s��,���۾Ӵ��M���Ļ��ں�,���I�ݵ^(q��)�l(f��)չ���˶�N���ӡ��O��������ɫ���ֹ��I(y��),���������ԭ�^(q��)���մ������Լ�����������ɫ��Ƥ������I(y��),�����Ʒ�����ֹ��I(y��)��,��

����1980�꣬��λ�ڳ���Ѓ�(n��i)���|��ʡ�����о���Ժ��l(f��)�F(xi��n)���ƴ��������G�Լ��u,���߸G,���O��ƽ�J(r��n)�飬�@�f���I�ݴ��������I(y��),��

������ꖵ^(q��)���������ƕr��������(sh��)���O���S��,���N��Rȫ����Ҫ�й�,����,��ƿ�����������Ʒ,��߀�н������߮�(d��ng),���ճ��Լ����������S����ΑB(t��i)��������ٸ�ȡ��糯��r�����S��Ĺ�������չ�,���ձP,���՟��롣���ﱤ��Ĺ������ɏ�y�߮�(d��ng),������,������_Ĺ�������չޡ�����,���ճ�,�����L��ٸ�ȣ�����,���nؑĹ�����в��L���w��,���̝�Ĺ���������裬�S��·��Ĺ��������ٸ,��ʮ����Фٸ,���T�Rٸ���������N��ģ�͵�,��

������Ĺ�д�����������,������Ҳ�f���ƴ��I�ݵ^(q��)�����Ќ��T��������Ʒ���������@Ҳ����һ��(c��)�淴ӳ�ˠI�ݵ^(q��)�������c��ԭ�^(q��)���е�ͬ����﹤ˇˮƽ�ஔ(d��ng),��

��������Դ����ԭ�^(q��)���մ����칤ˇ,���I�ݵ^(q��)�z���I(y��)��ë���I(y��),���鿗�I(y��)��Ƥ������I(y��)���ƴ����^��İl(f��)չ,����������졣

������(j��)��B�����ƕr��,�������ڠI��һ���IJ�����Ҫ������,���ɼ����f�ȣ��@Щ�������L�B(y��ng)ֳ�i,��ţ,�����R�����,���vʷ�īI��,����ӛ�����������L(f��ng)��̎�r��Ҳ��ӳ����ë���I(y��)��Ƥ��I(y��)����r,����Q�䡰�Ӛ֏]��,���Լ����iƤ��ϯ�������Ժ��ѣ������~Ƥ��,�����о���ʳ֮,���f��Ƥ�����ϯ��������Ƥ���ۡ������ӻ�Ƥ���ҡ���,��

�����@Щ���P(gu��n)�֏],��Ƥ����Ƥ��,��Ƥ�۵�ӛ�d,���f���������@�����������ļ����I(y��)����ë��������Ƥ��I(y��)�^�l(f��)�_,����(d��ng)�r�����ѽ�(j��ng)��������ë�ƚּ��g(sh��),���܉��ܽY(ji��)�������K��ë�K,������r��Ƥ��,����Ƥñ����Ƥѥ,��ëƤ�I(y��)���a(ch��n)�ǠI�ݪ������c����Ҫ�a(ch��n)�I(y��),��Ƥ�����Ʒһֱ�ǘO����ԭ�˚gӭ�ľo����Ʒ���I�ݾ�����Ƥ��,��Ƥñ�Q�������a(ch��n)����ԭ�^(q��)����Ʒ,���|���r���|���^(q��)�z���I(y��)�l(f��)չѸ��,���|�O(sh��)���\�ݣ����\���У�������(d��ng)?sh��)ؼ����I(y��)�ĸ߶Ȱl(f��)�_������,��

�������⣬���Ʒ��������ˇ������ɫ,���S���Ʒ�������g(sh��)������,���Ё��ز�ԭ�z·�|������Ľ���r������,�������ɪ��صġ��u���������Ʒ,�����ɠI�݂�����ԭ�͖|���^(q��),��

������ӛ��

�����I�����Rƥ��Ҫ�Q(m��o)�ׅ^(q��)

��������ӛ�� ���r�E

�����������������������|��һ�����������壬������Ҫ�B(y��ng)ţ,���R,�������ȡ������Rƥ��(sh��)�����,�������(j��ng)�����Rƥ����ԭ�Q(m��o)��,��

�����ڹŴ����Rƥ����Ҫ��܊�����Y,���������|��һ�����a(ch��n)���Rƥ�|(zh��)���ϳ�,������܊ʿϲ�ۡ��������������M���Rƥ�Q(m��o)��,���Ƴ��O(sh��)���˃�̎�����c,��һ̎�ǠI�����ǣ���һ̎���������ƣ��������ƅ^(q��)��,��

������(j��)ʷ��ӛ�d,�����������˵�ؕƷ������Ҫ�ľ������R��ͬ�r,��������������B(y��ng)����������(sh��)��Ҳʮ�ֿ��^,�������ڴ���Ԫ�꣨��Ԫ847�꣩����������,���R����(ji��)��ʹ���������ӑ��,��һ�μ��@���R��ţ,��������f�^,���ɴ˿�Ҋһ�ߡ�

�����ij�ꖳ������ƴ�����Ҳ�ܿ���,���I�ݵ������I(y��)���B(y��ng)�R�I(y��)����dʢ,����ꖺܶ���Ĺ�ж��S�����R�Ǽܺ����Rٸ�����Rٸ,������ɽ�I����Ĺ,���ϴ����Ĺ���w�S�S��̖Ĺ��,�����S�����������R�Ǽ�,�����R���T�Rٸ������,��

����������������,���S�����R�����ͽ��у�(y��u)�����ǡ����s���N���R����ѡ����ƴ����R����ľ��w�w�F(xi��n),��

����������(z��i)��,��һ�������I(y��)�p�a(ch��n)������,�����˵�����͕��ܵ����{,��ʷ���d���Ƴ�ĩ��,�����ݹ�(ji��)��ʹ���ʹ���Þ�(z��i)�ꡰ�F����ժ��ɽӑ֮,���q�����²ݣ�ʹ��������,���R������,�������˟o�Σ�ֻ�á��I���R������,���ʹ��S֮��,���@��ʷ��ӛ�d���ǣ����ʹ����������������(z��i)�r������ӑ,��������ֻ�ܫI�����R,���Q����܊����܊��������