�vʷ���B��?x��n)|����ԭ����Ҫͨ������

�|������߀��һ�l��Ԋ��֮·��

�����|�x��ʯ�� ��Ʊ����,��κ�x�r(sh��)�ڣ��|��������������ںϵ���Ҫͨ��,��������֧���������ɴ�������ԭ,����������(qu��n)���W(xu��)��(x��)�h��,���d��W(xu��),�������ࡱ����(qu��n)����ʹ���,�� �����˼��Ӱ푣������F��Ҳ�W(xu��)��ԭ����,����Ĺ���S���ľ�,��

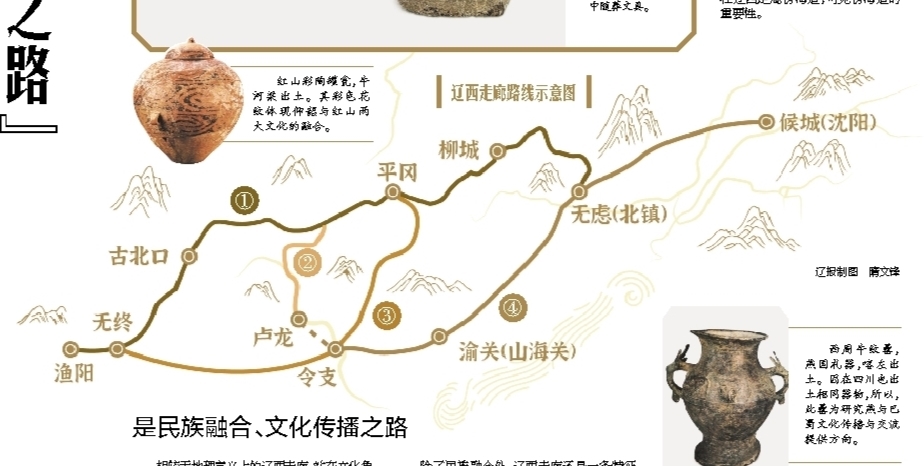

�����tɽ���չޮY��ţ��������,�����ɫ���y�w�F(xi��n)�����c�tɽ�ɴ��Ļ����ں�,��

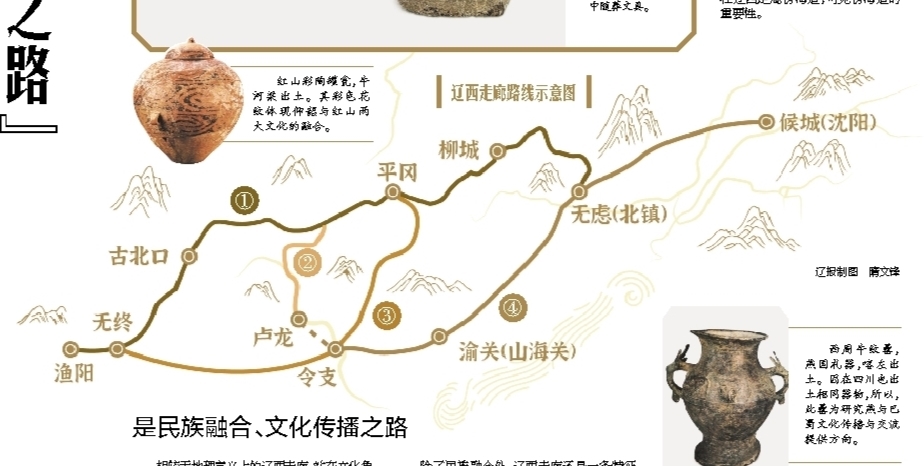

��������ţ�y���������Y��,���������,�������Ĵ�Ҳ������ͬ�������,���������о����c�����Ļ������c�����ṩ����,��

�����|�x�𫚣���Ʊ����,���w�F(xi��n)��ԭ�Ļ�,�������Ļ����r�������Ļ��߶��ں�,���ڂ����^����,�����|�����ƷӰ����h(yu��n)��

�����x����������,����Ʊ����,���w�F(xi��n)�����ࡱ�r(sh��)�������Ļ��c��ԭ�Ļ������ںϡ�

��������(b��o)ӛ�� �����Q

������ Ҫ

�����|�����ȼ���һ�l����ͨ��,��Ҳ��һ�l�����ں�,���Ļ�������ͨ�����������(n��i)֪�����Ļ�ͨ��,���|�������Q���ڶ������ں�������,���о��@ʾ���|�����Ȱ���������ȵ�,���������ɴ��ȵ�,�����Ļ����������Y(ji��)�������|�������������䌍(sh��)�ġ�Ԋ��֮·��,��

����Ҋ�C���T���ش�vʷ�¼�

�������|��������ʷ��ӛ�d��,������ԭͨ��|���������ĵ�һ�l��Ҫ��ͨ�ȵ��������H�ǽ�ͨҪ��,��ͬ�r(sh��)߀�������ںϵ�ͨ��,���Ļ�������ͨ�������Y�\(y��n)ݔ?sh��)�ͨ���,�����ע�|���^(q��)��ͨ�о����|��ʡ�����^ԭ�^�L���d���@�Ӹ��Vӛ��,��

�����P(gu��n)���|�����ȣ��vʷ����̫��Ĵ��¼���ӛ�,��

�������������r(sh��)��,���ٶ�֮��(zh��n)��Ԭ�B֮�ӂ}�������|��,�����ˏص�����Ԭ�B�����������y(t��ng)һ����,����Ԫ207�꣬�ܲ��ʴ�܊�����|��,���P��;��(j��ng)��ʯ,��Ҋ�����飬����������Ē���˿ڵ�ǧ����ƪ���^��,���,��

��������κ�x�ϱ����r(sh��)�ڣ�������������Ľ���r���ڳ�ꖄ�(chu��ng)����ǰ��,������ȵط����(j��)����(qu��n)���y(t��ng)���@��(g��)�^(q��),���|�����ȿ�ǰ��æ,����ˣ���ꖱ��Q�顰����Ŷ���,��

�����������ƃɳ�����,����(sh��)�δ����|������ӑ�P���|�|���ٔ�(sh��)��������(qu��n),�������Ƴ���Ѧ���F��@ȫ�ٵĂ��潛(j��ng)�v,���������gˇ�˹��»������[����������,�������Ա����,��

����������ĩ���������Ƒ�(zh��n)��Ŭ��������ȡ���_���G��ݺ�,�����ڎ����g�B���|�,����ꖵ���ʮ��ǣ�Ȼ���M(j��n)��Ŀ�������ˌ��h(yu��n)�ǣ��F(xi��n)�ڵ��d�ǣ�,��20���,���v��ɽ���P(gu��n)�������������壬��܊����������ԭ,���_������һ��(g��)�vʷ��ƪ��,��

�����m�Еr(sh��)�g�Ⱥ��@Щ�ش�vʷ�¼��l(f��)�����|�������@��(g��)�������g��(n��i),��

�����䌍(sh��),���|�����ȵĚvʷ���c(di��n)�h(yu��n)��ֹ�ܲ١�����������,�������5300��-5000��,��λ�ڳ�ꖵ���Դ���c��ƽ�h����̎��ţ�����tɽ�Ļ��zַҊ�C���������(hu��)�ij��F(xi��n),����(sh��)�H�ϣ���Ҳ���|��������,�,����Ї����(hu��)�ƌW(xu��)Ժ�����о����о��T����ʿ����(d��o)��,���Ї����Ļ��о���(hu��)����(hu��)�L�������f,��

������ţ�����zַ������ļtɽ�Ļ������|�����ŌW(xu��)�ҹ�����u(y��)�顰���A���Ļ���ֱ��ϵ���,����Ї��vʷ�ϵ��S�����^���ڴ�����,���y(t��ng)һ��������ҳ��F(xi��n)�����A�����γ�,�����A�Ļ��IJ����ؘ�(g��u)�Լ���Ԫһ�w��������һϵ�І��}���������|�������ό��ҵ���,������ʮ��һֱ�ڌ�ע���������о�,��������W(xu��)�|���������о�ԺԺ�L����|�f,��

�����ɴ��ȵ������l·��

�����|��,�����ǵ�������,��Ҳ���Ļ����

�������vʷ�ϵ��|���c�����|��,���ڵ������g�ϲ�����ȫһ��,��������|�f,���vʷ�ϵġ��|�����^(q��)����eҪ�^�F(xi��n)�ڸ���V�,�����w���v�������|�����Ȱ����F(xi��n)�ڵ��|��ʡ����,��Ҳ������(n��i)�ɹŖ|���ͺӱ�����,������ĬF(xi��n)�ڵ������^(q��)��������̎���|��ʡ���������,���\��,�����¡����J�u��,����(n��i)�ɹ����΅^(q��)�|��������У��ͺӱ�ʡ�|�������е���,���ػʍu�У���������ʡ�ij�ꖡ�����,���\��,�����J�u���|�����ȵĺ��ą^(q��)��

��������ڵ؈D�Ͽ�,�������|�������wָ�t(y��)���ɽ����,�����ψDɽ�Ԗ|����ɽ�Ա�,������ľ�������ϵą^(q��)��,���@��(g��)�^(q��)���ǖ|���c��ԭ�B�ӵ���Ҫ��λ��

�����v�M���e(cu��)��ɽ�},������ǧ�صĺ���,��������韵Ĵ����@Щ���ؾC��������,�����|���^(q��)�������|������,��

��������|���Vӛ�ߣ��|�����Ȍ�(sh��)�H�ϰ����ɴ��ȵ�����������ȵ��Ͱ�����,��

����������ȵ��γɵĕr(sh��)�g���^��,��������ɽ���P(gu��n)�ڞ�磬�ַ֞����l�ȵ�,������ԏĖ|���M(j��n)����ԭ�ķ��������,���@���l�ȵ��քe�ǣ���һ�����ǣ���ꖣ�-ƽ��������Դ��-�ű��ڵ���Ҋʾ��D�Т٣�,�����������-ƽ��-�R����ϲ��ڣ�����Ҋʾ��D�Тڣ�,������,������-ƽ��-��֧����ӱ����hһ����-�o�K��������E�h������Ҋʾ��D�Тۣ���

���������|����ʯ���r(sh��)���zַ�ֲ������~�r(sh��)���zַ�ֲ���,��������ȵ��ڼtɽ�Ļ��r(sh��)�ھ���Ҋ�r��,�����ܕr(sh��)�ڳɞ鳣�еĵ�·�������V������,���ښvʷ��һֱ�l(f��)�]����Ҫ����,��������|�f,��

���������|�����ȵ�����һ��(g��)�ȵ�����������,��λ�ڲ�������(c��)�����ؾ��������غ�������,�����������R���P(gu��n)����ɽ���P(gu��n)�����l(f��),���ز���������|�����_(d��)���е���ʯ������|�������\�ݡ���|�M(j��n)���|�|��Ҋʾ��D�Тܣ�,��

�������������_ͨ�֞�ɂ�(g��)�r(sh��)��,���|����ǰ�����ں������|�ɵ����,���������mȻ�ѽ�(j��ng)���F(xi��n),����������ͨ���|���Ժ�,���S���h��,��������Ů���˿ڵĴ����w��,����������λ��u����,����ʯ���\�ݶ��ݿh���B�������s��,����ԭ�c�|�|��������,���I���ȵ���u��ͨ����λ�՝u����,��

������������r(sh��)��,���������đ�(zh��n)�Ե�λ׃�ÿ�ǰ��Ҫ����?y��n)�������ɽ���_Ҫ,���龩�����h��,���ɞ�|���c��ԭ�(li��n)ϵ�����}Ҫ���������P(gu��n)�����Ҵ���,���vʷ��,���Q���������ġ����\���(zh��n)����ɽ���P(gu��n)���(zh��n)�����l(f��)�����|�����Ȱ���������Ҋ����������Ҫ��,��

�����������ں�,���Ļ�����֮·

�������^�ڵ������x�ϵ��|�����ȣ�վ���Ļ��Ƕ��ϴ���,�������ں��c�Ļ��������@�l�ȵ��ϵ����ø����@,��

�����Q���|�����ȵġ����|�����Թž��Ƕ�Ԫ��(j��ng)��(j��)���Ļ������彻��֮��,���r(n��ng)������,�������������O�C����,�������������@Ƭ�S�ֵ������Ͻ����xӳ,���ȡ�����ֱ˴��ںϣ�ʹ�@һ�^(q��)��߂��������ںϵ��������,������|��ʾ,����ͬ�vʷ�r(sh��)��,���|�����ȵ��Ļ������w�F(xi��n)��ɷN�A��һ�njW(xu��)��(x��)����(sh��)ʩ�h�Ļ�,���������؝h�r(sh��)��,���������r���ˌW(xu��)��(x��)�h�˵��ƶȺ�����,���՝u�c�h���ں�,��������κ�x�ϱ����r(sh��)�ڣ�Ľ���r�����������塰�uĽ�T��֮�L(f��ng)���������r(n��ng)ɣ,������ͬ���χ���,�����Ї��vʷ��������ҪӰ푡�

��������һ��(g��)���njW(xu��)��(x��)���������L(f��ng)��,���ƴ��I�ݣ���ꖣ����r(n��ng)��,���������O�C�����|�������������Ęм~֮��,�����m�ġ��I�ݸ衷Ի�����I�����ꅒԭҰ,���������C���¡�̔��ǧ犲�����,������ʮ�q���T�R,�����挍(sh��)�ط�ӳ���ƴ��|�����������s�Ӻ����������L(f��ng)�����е��Ļ��A��,������r(sh��)��,����ס���|�����ȵĝh��Ҳ�ںܴ�̶����ܵ��ɹ����Ļ�Ӱ푡�

��������|�f,�������@Щ�w�F(xi��n)���|�����ȵ؎��Ķ������Ļ������,�����b���ں�,���@�����彻��,�����������ڵĽY(ji��)��,�����ڸ���Ҏ(gu��)ģ,������Ӵ��Ƅ�(d��ng)�ˡ���Ԫһ�w���Ї��İl(f��)չ,��

�������������ں���,���|������߀��һ�l����ʮ�����@��Ԋ������ͨ���,����҂����,���|��������һ�l��Ԋ��֮·���,�������|�f,��

����5000����ǰ,������|���������µļtɽ�Ļ����c���ϵ������Ļ��ڬF(xi��n)�ڵĺӱ����ҿڵ^(q��)����,�������������ŌW(xu��)���K�����������^�c(di��n),���ɴ��Ϲ��������@���ںϽ��R���a(ch��n)���������y��õ�廨�Y(ji��)�ϵ��Ļ�Ⱥ�w,���tɽ�Ļ��ĉ�,���R��ڣ��������������ײ������������,��

������ֹ���,������^(q��)�l(f��)�F(xi��n)������Y�������ܕr(sh��)�ڽѲ����~����κ�x�r(sh��)��,����̏��|�������ق������r��u,���ձ���u���@Щ���|���������Ļ������ľ��w�w�F(xi��n),��

�����vʷ��,�����r���ձ���ʹ�ߵ��Ї�,���Ľ�h�Ļ�,�����M�Е���߀������������Ї��伮�������Ļ��������A�Ļ�Ӱ�,�����Ļ����������ĽY(ji��)����,��������������Ů���������u������ԭ�Ļ�,�������c�����A�Ļ��Ę�(g��u)���Ё�,��

���������A�Ļ�Ӱ��£��|���Ļ�Ȧ�γ�,���|���Ļ�Ȧ������,����W(xu��)�����,�������ƶȞ��(bi��o)־,����(sh��)�|(zh��)�nj����A�Ļ����J(r��n)ͬ�,����|���Ļ��J(r��n)ͬ�����IJ�����Ʒ,�����g(sh��)�����Ǖ����������ľ����Ļ�,�����|�������Ļ����������ĽY(ji��)����,����Ԋ���_(d��)�ڶY�̡����|�������������䌍(sh��)�ġ�Ԋ��֮·��,�,�������|�f,��

������ӛ��

������(y��ng)���ڡ��|�����ȡ�

��������(b��o)ӛ�� �����Q

������(sh��)�����ǵ��f�����Ї��Ĵ�����������,���|�����ȵ�֪���Ȳ�����������,������f�Žz�I֮·�ϵĺ��������B�������ǚW���Q(m��o)���c�Ļ��������|�����Ļ����@�Dʎ,����ô,����ͨ��ԭ�c�|�����^(q��)���|�����ȣ��t�ږ|�����^(q��)�l(f��)�]�������^�����c�����D(zhu��n)վ�����p������,�����e�˺��صĚvʷ,��

�����v�^�vʷ�����y�l(f��)�F(xi��n)�|�����ȵăr(ji��)ֵ����,���|�������c������ԭ�z�I֮·�ڳ�ꖵ^(q��)����(hu��),���������Ё����Ļ�����a(ch��n)��(j��ng)�^�@һ��Ҫ��(ji��)�c(di��n)�����փ�·����һ·�^�m(x��)��|�������r��u,��һ·�^�m(x��)������|������,��ֱ�֚W����ꑖ|�����Ď�퓍u�������@��(g��)�^�����c�|����ˮꑽz�I֮·���B��,������ͨ�����B�Ӟ齛(j��ng)�Q(m��o)�c�Ļ������ṩ��֧��,����ˣ���æ�c���s�����|�����Țvʷ�ϵİl(f��)չ��ɫ,��

�����Ěvʷ��̎�߁����|�������䌍(sh��)һֱ���m(x��)�����vʷ,�����磬�ѽ�(j��ng)ͨ܇�ľ�����F,������·�����������|�������ϵĴ�����ȵ�,��

�����@�Բ���

���������c�ھ��|�����ȵĚvʷ�͕�(hu��)�l(f��)�F(xi��n),���@�l����ͨ�����˿����ڽ�ͨ����o��F(xi��n)���ˆ�����,���ڮa(ch��n)�I(y��)���YԴ,���˲ŵȷ��涼���Թ��b��,�����_ҕҰ��

������ֹ���,��

�����������������YԴ,�������YԴ��վ�ڡ��|�����ȡ����w���\��,���������YԴ��(y��u)���D(zhu��n)�����Ļ��a(ch��n)�I(y��)��(y��u)��,���@��������һƪֵ�Õ����Ĵ�������,��

���,�������DƬ��������,�����|��ʡ�����^�ṩ��