��Ϫ����������YӍƽ�_ / �Ї���ý�w�ط����Ӱ����T��

��Ϫ����������YӍƽ�_ / �Ї���ý�w�ط����Ӱ����T��

��Ϫ�W(w��ng)�ػ��|�����ŬF(xi��n)�� | 2022-8-3 10:15| ��Ҫ����

��ĩ�l(f��)�����_���G֮��(zh��n)��׃�vʷ����

�����ų�Ҋ�C�����������

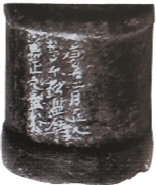

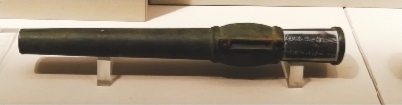

������܊ʹ�õ��~��,���F�� �_���G�ő�(zh��n)�������������~��ͨ�L73.5����,����(n��i)��6.5����,�����w����(ji��)����������g��һ�A��,����һ��(ji��)̎���С�������½�����,�����ɱO(ji��n)�T������Ԫ����ġ����֮��,���F���Զ�,��ͨ�L63.8���ף���(n��i)��5.2����,���ڮ��r���@�ɷN���ڌ����M����,��

������ͤ�ػ�������ʯ����

����������õ��F��,��

������܊�õ��~�|,��

������܊ʹ�õ�ʯ���衣

��������ӛ�� ���r�E �IJ��z

������ Ҫ

�������f�v��ʮ����,���ڽ���ē�혴�﷿ˮ��l(f��)��һ����׃�Ї��vʷ����Ĵ��(zh��n)�����_���G֮��(zh��n),����·�M������܊���Ŭ���������I��Ů���������Y���������ȡ�������ƵIJ��Դ����܊,���Ĵ�,����܊��(ji��)��(ji��)���ˣ��������u���M,����K�M��ɽ���P,����ő�(zh��n)�����͛]��ˮ��,��ֻ�Ѓ����ų��zַ��ˮ����,���ƺ������f����ɣ��׃��

����һ��ˮ���oס�������

�����_���G���zַλ�ړ�혿h���R�(zh��n)�|20����Ĵ�﷿ˮ��|���ϰ�,������������h(hu��n)ˮ�İ�u��,������^(q��)ˮ������r��ˮ����͵��ųlj���λ��,������ˮ�챱��,������ɽ��߀��һ���ų��zַ���н緪��,�������ų�ֱ�����x1000������,��һ��һ��������(j��)һ��ɽ��,���緪�ǵ��U��,���������y�����֮��,���_���G�����@ƽ��,���ɳ�֮�g�Ǵ�﷿ˮ���^(q��)��400��ǰ���_���G֮��(zh��n)������(zh��n)���͛]��ˮ��,��

�������L��,�������c�_���G���zַ���Űl(f��)����|��ʡ������о�Ժ�о��T�T���t�͓���в����^ԭ�^�LФ��ȫһֱȫ����ͬ,��

�����T���t��B���緪�ǽ���ɽ������,��ɽ�ݶ���,�������y����ӛ��һ������ɽ���^��̎,�����˃ɂ�С�r�ŵ��Ϲų��zַ,��

����վ�ڽ緪�ǣ����Ը�ҕ�����_���G��,�����,���_���G���zַ�Ė|���T�����^�ã��lj�,���T��߀���ҵ�,�����еĽ����s���џo�档400��ǰ,���ڃɳ�֮�g��һ�l�K�Ӻ�,���F(xi��n)���ѽ�(j��ng)�ɞ錒韵�ˮ���^(q��)���c�ҵ���,�������ų��zַ�m����h(hu��n)ˮ,��������^�ߵ��Ա�������

������(j��)ʷ��ӛ�d,�����_���G֮��(zh��n)�Y����,��Ŭ�������ĺՈD���������v�緪�ǡ��˕r,���緪�����Ǻ�����H���x�ϵĶ���,���ڽ緪�ǣ�Ŭ������ָ�]�������ȡ�F�X,������~�ղ�,��

�������Űl(f��)�F(xi��n)���緪���zַ��e��6.3�fƽ����,��ֻ��һ������Mխ��ɽ��,����ȡˮ���㡣Ŭ���������@��ס��һ�����Ă���,���ں���������꣨1620�꣩ʮ��,���w����������һ�µ��_���G�ǡ�

�������Űl(f��)�F(xi��n),���_���G�ǿ���e�s��100�fƽ����,���Ƚ緪�Ǵ���ʮ�ױ����֖|�����ɳ�,���|�Ǟ����,�����Ǟ��(n��i)�ǡ�1621������,��Ŭ���������(zh��n)�_���G,��ָ�]��������e�M������ȡ���,�������|�,���S����������w���|ꖡ�

������1616��Ŭ�����ཨ����l(f��)�����ߴ�ޡ����_����,���ٵ��A���_���G֮��(zh��n)��Ŭ�������Õr3��,����Ŭ�������ڽ緪�Ǻ��_���G�ǵă���r���Ǻ������Ѹ����Û�����|�|վ��(w��n)�_������Ҫ�r��,�����@һ�c���f���@�����ų��ں��İl(f��)չʷ���������ɺ�ҕ������,��

�������Aȡ�_���G֮��(zh��n)�_ʼ,��Ŭ�����������Dz������ƣ���������_ʼ�߳�ɽ��,���~��ƽԭ,�����������Ľ����춨�˻��A��

�������Ӿ���ͬ�ĺ���ȡ�Ä���

�������_���G���ڝM�Z�е���˼�ǡ���ľ��ï��,����ӛ�߿���,��������_���G�^(q��)�_����һ̎��ľ��ï���B�Qɽ�ĵĽ^�����΄ٵ�,��һ�r�g,��߀��o��(li��n)�뵽�@�����l(f��)���K�ҵĴ��(zh��n)������(sh��)�f��܊��ʿ�����

�������ծ��r܊���Č���,����܊��(sh��)���ϳ��^�����,�������_���G֮��(zh��n)�������J����һ�������ُ������لٶ�đ�(zh��n)��,��ͨ�^������о�,��Ф��ȫ�J�鲢�����@�ӣ�����ӛ��߀ԭ���@�����(zh��n)�Ĵ�������,��

����1619�����³�һ,���sʮ���f������̖�Q40�f����܊��������·�χ�Ŭ���������ڵĺՈD������,�������p��ð�M,��ɽ���P��������һ·���_���G�Ǹ����c����������������_���G֮��(zh��n)�ɴ˱��l(f��)��

�������r�������I����܊�s��3�f��,������·��܊�Ќ������һ֧,���挦������Ŭ���������ָ�],��������ȫ������,�����Y�ˎױ�����܊�İ���������������r,������֮��,���O������������T������,������܊�����K�Ӻӕr,��ͻȻ�l(f��)�������M����

������܊�����^����,��������һֱ��(zh��n)������,���״�ͻ�����p���g����һ��,����(j��)�������ڌ�䛡�ӛ�d�����ɲ�������,�������ʹٱ��^��(zh��n)��(sh��)ʮ��ꇡ����ɒ��L�����(zh��n)�����؇�,������������,���������̡������S�R���������ć����F,����������(zh��n)�����ſ�������һ��,�����R�����������ϣ����M��,�,���

������(j��)ʷ��ӛ�d����܊ԭӋ�����ڶ��ɲ����_�_���G��,��Ҫ�c��·���µ��_ԭ�����R�֕���,���γɺχ�֮�ݡ����R�ֲ��t�t��ҊۙӰ,��������·�A��Ӌ��ʧ��,�����ɲ����]�ڶ���,��Ŭ�����༯�б��������M��,����ȡ�������Ʋ��ԣ������R�ֲ���ʣ����·��܊,��

�����_���G֮��(zh��n)���p���Ŀ��������ȿ�,����܊������ռ��(y��u)��,����������܊�Č��I������˼��������ɢ,�����^�ڰ�����ĈF�Yһ��,�����б����������ƣ���������ƽ��Ȼ�̓Aб��,����ʵ�Ǭ¡�����_���G֮��(zh��n)�r,���J����ȡ�ٵĸ���ԭ���ǡ�Ω�Ǹ��Ӿ�����ͬ�ĺ�����,��

����ӛ����ʡ�����^�������T����,������܊���_���G���(zh��n)��ʹ�õ��~�ں��F�ڡ��ڮ��r,���@�N���������M������,������܊��Ȼ�K�����T���t�f������܊�K���c�������|�|����������ʧ�`�����ܲ��ɷֵ��Pϵ,�,���

�����������ڣ��|��߅���������c��ԭ������������,������Ů������ı����w�����l�����õĜ��������|�|�^(q��)���˿���u����,�������g���Ļ�������u����,��Ů�����Ҳ�W����ԭ�Ļ��������C������C���r(n��ng)���D׃,�,������C���Ծӟo���������r(n��ng)����Ҫ�й̶�������,�����Ů��������|�|���ذ��I��կ,�������w�ݡ��ՈD������,���緪��,���_���G�ǵȳ�կ��m(x��)���ɡ,����T���t�f,��

�����S����(j��ng)���İl(f��)չ���˿ڵ������Լ���ؔ�������صĿ���,��Ů������ӊZ���Y,���˿ڵ��������|�|���ؽ�(j��ng)�����F(xi��n)����܊���(zh��n)���^����Ҳ�����M�Ј��,���ܶ��o���İ�����o��֮��,��ì�����漤��,����K��׃�ɵ�����Ҋ����ĩ���_���G֮��(zh��n)�������@�ӵĚvʷ���°l(f��)����,��

������(chu��ng)�������ƶ���������

�����о����J��,�������ƶȞ���Ľ������峯������춨�˻��A��

����ʷ��ӛ�d,���f�v��ʮ���꣨1601�꣩,��Ŭ�������O��ţ䛣�ÿ�����˾���һ��ţ�,�������I��ţ��~��,��1607��ǰ��Ŭ�������ք�(chu��ng)�O�������ƶ�,��ÿһ���Բ�ͬ�ɫ����Ø�ʾ,��ÿ����ţ䛡���������ţ䛞�һ�������M��,���������һ��ɽ����˼���죩,��Ŭ������y(t��ng)�I�S�졢����栖���R�I�{��,�����L����Ӣ�I����,�����Ӵ����I�t�졣1615��,��Ŭ������������Ļ��A�τ�(chu��ng)������,�������ƶȵ����˚vʷ���_�,�����̫����ʵی�䛡�ӛ�d,��ԭ�����S���{�t��ɫ�����������֮���ɫ,���ɰ˹�ɽ,��

����Ф��ȫ�J�飬Ŭ�����ཨ���İ����ƶ����P��Ů�������\���������Ҫ��(chu��ng)�e,�,����M���ϙn��ӛ�d�������֮���������届��ʢ�߲���Խ��,��ų���¹��߲�������,��һ�е��y(t��ng)��ʹ�_���,����@��Ԓ�f����Ŭ��������(chu��ng)�������Ƶ����x,��Ҫ�o������Ҏ(gu��)�أ����o��������,������ʹһ�з�(w��n)���Ļ��A,��

�����ڰ����ƶȴ_��ǰ,��Ŭ������֮���栖���R���������cŬ�������ͥ���Y,������߀���S�ಿ��Ҳ�γ��Լ��Ą���,��Ů���(n��i)��һ�Pɢɳ��Ŭ�����༱��һ��ȫ�µ��ƶȴ����@����y�ľ���,��

���������ƶȵļ��r����Ŭ����������������Ů���������ߙ���,������ڰ����ƶȴ_���ĵڶ��꣨1616�꣩Ŭ������㽨���˺�����࣬�ԷQ����������,��

����1617��,���|�|����ˮ����ԭ���ͺ܇��صĞ���ѩ�ϼ�˪,��Ŭ�������o���ȝ�,�����Ŀ��Ͷ�����������(zh��n)��1618��,��Ŭ������l(f��)���˴�Ҏ(gu��)ģ�Ĺ���,��һ�ݓ�혣������|ꖵ��T����ӱ�,���|�Σ�ڵ�Ϧ,���|�|߅���ѓ���סŬ�������ˣ������|�|����,��������Ұ�������@,���_���G֮��(zh��n)�����@�ӵı����±��l(f��)�ˡ��_���G֮��(zh��n)��,�������ɹ��D��,����K���������ɽ���P,��

�����T���t�f���������ƶ���һ헄�(chu��ng)�e,�����ȣ������ƶȴ���ԭ�в���ĽY��,��������֮�g��(li��n)ϵ,��ʹ����u�ᗉԭ�е��Ļ����y(t��ng)��ͬ�r,��ͬһ����౻����ͬһ��,���S���˰���ķ�(w��n)��������Ҫ����,�������ƶ����_��Ů���˵�����,���@�����ˈF�Y��һ�𣬲��ں����u�γ�һ���µķ�(w��n)����,�����Լ��Ļ���ɫ�����w�����M��,�,���

������ӛ��

����Ǭ¡ӛ�� �_���G֮��(zh��n)

��������ӛ�� ���r�E

�������峯��������λ�ʵ�ʮ�Ζ|Ѳ����,�,�������Ӻ��,��Ǭ¡,���Αc�����ⶼ�H�R�_���G,���翵����ʮһ�꣨1682�꣩����,�����������_���G�������_���G��Ԋ,��

���������_���G���(zh��n),����һ���V�T����ʹ����������ʬF(xi��n)����������H�R�_���G��Ǭ¡�ʵۡ�Ǭ¡������3800����,���֝h��,���M�ăɂ��汾�����ڡ��_���Gɽ֮��(zh��n)���±���,��

���������ɴ���,����Ǭ¡ǰ�ɴΖ|Ѳ�У��H�����ؿ���,�������˴�����һ���Y��,�����������匍䛡����M���ϙn������̫����ʵی�䛡��ȸ��ʷ�����jᄶ�ʮ����,�����¹P����,��

�������@���D��֮��(zh��n)����֮˼���������,��Ǭ¡�����Ќ����������r�݄�(chu��ng)�_��,���`·�{�|����֮��δӯ��(sh��)ǧ,����֮�����M��(sh��)�f,��Ω�Ǹ��Ӿ�����ͬ�ĺ���,����ֱ���,������֮��������������ʮ�f֮��,��ÿ�^���,��δ�L��������ģ�˼����֮�ڄ�,������r�T��֮����Ҳ,�,�������֮�xԊ�����F��ɽ�^�����ɣ������S�X��܊�h,���ڽ��ĺ��o����(zh��n),�������D�y����ۙ�,���

������Ǭ¡����_���G֮��(zh��n)��Ԋ�ļ�������,���ᵽ���硰�F��ɽ�����N�壨���_���G�������T�ஔ��ő�(zh��n)����������Ҋ�����_���Gһ�������h(hu��n)������Ϥ,���錑�ô������^Ԕ���{��,��

�����ڱ�ͤ�zַ�_���Ǿ������^���_���G�ӣ��ַQ�ٻ��ӣ���400��ǰ���_���G��������(j��ng)�_���G�Ǻ�R�뜆��,���������h��,����Ҋ�������Ե��_���G�Ӯ������l��(y��u)�����������R���﷿ˮ��,���_���G�ő�(zh��n)���ͳ�˯��ˮ��,��

��һƪ�����G������һ�l�����մ�֮·